固体と液体のあいだ=粉体

「粉体(ふんたい)」とは、目に見えないほど小さな粒(個体)がたくさん集まったもののことです。 たとえば、

- 小麦粉

- 片栗粉

- 粉砂糖

- セメント

これらはすべて粉体です。

見た目は液体のように流れますが、1粒1粒は固体で、粉体は固体と液体の中間のような性質を持っています。

この特殊な性質が、工場などで取り扱うときにいろいろな工夫が必要になる理由です。

粉体と粒体の違い

粉体によく似た言葉に「粒体(りゅうたい)」があります。

- 粉体:とても細かく、サラサラしている(直径が0.1mm以下)

- 粒体:少し大きめで粒が見える(例:米、砂、ペレット)

粉体は粒体よりも軽くて舞いやすく、風などで飛んでしまうこともあります。 そのため、機械で移動させるときにも注意が必要です。

粉体の流れやすさってどう決まるの?

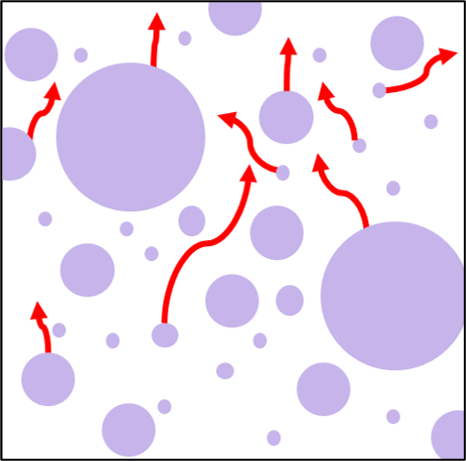

粉体が「スムーズに流れるかどうか」は、粒の大きさや形、混ざり方によって変わります。 たとえば、いろんな大きさの粒がバラバラに混ざっていると、空気の通り道があちこちにできてしまい、流れ方が不安定になります。

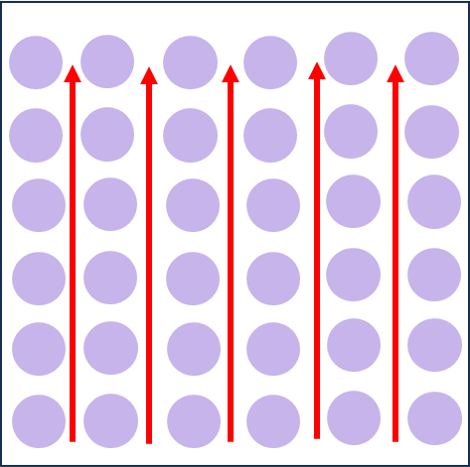

一方、同じ大きさの粒がきれいに並んでいると、空気の通り道もまっすぐで流れがスムーズになります。

図:粒の大きさがバラバラ → 流れが不安定

図:粒の大きさがそろっている → 流れがスムーズ

このように、粉体の「流れやすさ(流動性)」は、粉の性質によって大きく変わるのです。

粉体を流すカギは空気?

粉体を空気の流れにのせて運ぶとき、流動性の他にも、

「粉(固体)と空気の割合」がとても重要になります。 この割合を「固気比(こきひ)」といいます。

- 固気比が小さい:空気が多くて粉が少ない → サラサラ流れるけど、効率が悪い

- 固気比が大きい:粉が多くて空気が少ない → 効率はいいけど、詰まりやすくなる

どのくらいの固気比がちょうどいいかは、粉の種類や運ぶ距離、使う装置の力によって決まります。

粉体移送を上手に行うには、この「固気比」のバランスを見ながら、装置を調整することが大切です。

まとめ

粉体は見た目は単純でも、実はとても奥が深いものです。 粒の大きさや混ざり方、空気との関係によって、流れ方や運びやすさが大きく変わります。

工場で粉体を安全かつ効率的に移動させるには、こうした基本的な性質をよく理解しておくことが大切です。